风力发电设备在我国不同气候条件下环境适应性分析

发布时间:2014-09-10 来源: 北极星电力网

本文摘要:随着能源愈来愈紧缺,能源问题日益突出。大力发展新能源是世界各国的战略选择。风能具有可再生、无污染、能量大、前景广的特点,不仅是一种重要的新能源,而且也是清洁能源。

1.4低气压

风电发电设备在使用过程中经历的海拔高度范围大致是0~4000m,由于工作海拔的不同,空气密度也将不同,风电机组能够提取风能将受到明显影响。另外,在低气压下,发电机容易发生电晕现象,因此对风力发电机的定子绕组、转子绕组的绝缘要求高,必须进行防晕处理,才能满足在高海拔地区的运行要求。由低气压问题引起的一些典型现象如下:①密封垫密封的壳体漏气、漏液,密封容器变形、破损或破裂;②低密度材料的物理、化学性能变化,设备因热传导降低而发生过热现象;③电器部件外绝缘强度降低,发生电弧或电晕放电造成设备失灵或工作不稳定。

1.5台风

我国东南沿海是另一风能资源丰富的地区;但该地区夏秋季台风多发,易对风电机组带来极大的破坏。台风对风电机组的主要损坏有:叶片因扭转刚度不够而出现通透性裂纹或被撕裂,风向仪、尾翼被吹毁,严重时甚至导致风电机组倒塌事件。2006年8月10日第8号台风“桑美”袭击了我国浙江沿海,当日下午5点25分“桑美”正面袭击苍南霞关,最高风力19级,导致浙江苍南风电场28台风机倒了20台,整个风场几乎报废。2010年下半年,甘肃某风电场一个1.5mw机组因连日大风发生倒塌事故。种种案例表明,为了抗拒大风环境,风力发电设备需更高要求的最大抗风能力。

1.6雷电

随着风电技术的迅猛发展,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毂高度和叶轮直径越来越大。同时,风电设备往往安装在荒地、山顶、草原、海上等空旷地区,这些都增加了其被雷电击中的风险。雷电会造成风力发电机组叶片或机身损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等,造成严重运行障碍和安全隐患。我国地形复杂,雷电频发区较多,雷电对于风电设备的影响十分重要。广东红海湾风电场建成投产至今发生了多次雷击事件,据统计,叶片和其他电器元件加起来被击中率高达24%。我国南方有些地区每年雷电日高达100多天,浙江临海括苍山、鹤顶山风电场、海南东方风电场等就经常遭受雷击。

2:风力发电设备服役环境条件及其环境适应性问题

2.1我国风力发电设备服役环境条件

我国的风能资源主要集中在三北(东北、华北、西北)地区和东南沿海。我国在2008年开始建设风电大基地,并计划于2020年建成新疆哈密、甘肃酒泉、河北、吉林、江苏沿海、蒙东、蒙西、山东沿海等八大千万kW风电基地,风电场更是遍布全国大多数省份,涉及的气候类型包括寒冷、干热、温带、高原、湿热及海洋等。

笔者比较2000-2010年内蒙古海拉尔、新疆若羌、甘肃敦煌、山东青岛、西藏拉萨、广东广州、海南琼海、海南三亚等八个典型地区的气候类型和主要环境因素数据,发现处于干热沙漠气候的若羌月平均极端最高气温可达41.5℃,位于寒冷气候地区的海拉尔的月平均极端最低气温只有-37.1℃,而在三亚、琼海、广州等湿热或亚湿热地区,常年有30℃以上的高温。最高月平均相对湿度是青岛(暖温沿海地区)86.9%;最低月平均相对湿度是拉萨(高原气候地区)24.1%,同时,拉萨月平均气压显著低于其他地区,仅约为650hpa。沿海区域三亚、青岛氯离子浓度明显高于其他地区,并按月有较大波动;琼海作为湿热内陆有轻微氯离子;而广州和海拉尔作为内陆地区基本不受氯离子影响。盐雾对于沿海和海上风力发电设备的腐蚀作用极其明显,是需要重点考虑的因素之一。

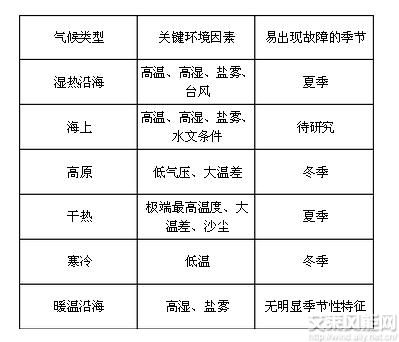

2.2不同气候类型应关注的关键环境因素

风力发电设备在不同的气候类型下服役时,其所处的环境条件存在较大的差异,笔者对国内主要风电企业开展风力发电设备的环境适应性问题调查,也进一步验证了此观点。调研中,还总结了不同气候类型下,风力发电设备易出现故障的季节,结果与关键环境因素也是一致的。在不同气候地区应关注不同的环境因素对风力发电设备的影响。

风力发电设备在不同气候类型下服役会导致不同的环境适应性问题。在我国湿热沿海地区,年平均温度较高,湿度也较大,盐雾含量也较高,特别是在夏季温度、湿度都较高,塔架、叶片在湿热沿海地区容易发生腐蚀问题,另外,由于这个地区整体湿度较高机舱内部会发生凝露现象,从而容易造成电气部件发生短路等问题。然而,在我国高原气候地区,由于海拔较高,气压较低,空气密度则降低,导致风电机组发电效率降低,同时,也会导致电器产品外绝缘强度降低,而发生电弧或电晕放电造成设备失灵或工作不稳定等问题。因此,在设计、制造、试验等过程中,应针对我国不同气候地区的风力发电设备提出不同的环境适应性技术要求和防护措施。

分享到:

相关文章

- 联合动力定制服务“驭风”快行2014-07-22 10:21:39

- 大唐吉林风电优化保险管理程序 实现100%索赔2014-07-23 14:31:12

- 突破“风电机组出质保”困局2014-07-24 09:53:46

- 维斯塔斯:怎样运维使风电场产能最大化?2014-08-01 14:34:33

- “威马逊”重创风电场 海上风电抗“风灾”2014-08-01 14:37:22

- 中国风电整机制造的微利时代

- 近年来,中国风电市场保持高速增长。2012年6月,中国并网风电5258万千瓦,取代美国成为世界第一风电大国。 然而,中国风电制造商的生...

招聘

- 北京天源科创招聘土建质检工程

- 北京天源科创风电技术有限责任公司,是国内第一家且目前规模最大的专业风电技术服务商,是新疆金风科技股份有限公司的控股子公司。