德国风电对中国风电行业的启示

发布时间:2015-02-11 来源: 光明网 蒋尉

本文摘要:德国新能源发电量占全国发电总量的17%,其中风能贡献最大,供电比率接近8%。德国目前风能发电累计装机容量及风力发电量位于欧洲第一,约占全球份额的20%。在欧洲风电市场保持领先地位。然纵观其发展历程,德国风能的发展并非一帆风顺,随着驱动因素的变化和各利益集团间的博弈,风能在波折中前行。相对于我国装机容量的进展速度,德国可以说是望尘莫及的,但是从谨慎和效率的角度却值得我们深思和借鉴。

2.5动态增长阶段(1997-2002)

然而从1997年开始,逐步克服了艰难的时期,迎来了风能的快速发展。一系列不同的因素促成了这一快速发展:首先就是1997年1月1日生效的新的上网法,使得风能的建设许可有了基本的法律依据,除非它与重要的公共利益冲突,否则风能的建设具有优先许可。公共利益主要包括保护和物种保护,景观保护,城市和直辖市都可以根据自己的地区情况划定风能集中开发区(concentrationzones),在此之外是非发展风能区域。1998年选举产生了新联邦政府,带来了新的政治理念,有效地推动了风电的发展。其中最重要的是2001年实现了从StrEG(强制输电法案)到EEG(可再生能源法)的转变,后者引入Feed-intariff(即FIT,并网电价政策)对风能运营者提供更进一步的价格和优先上网保障,鼓励投资,促进了风电厂数量的增加和规模的扩张。

Feed-intariff模式在不同的政治团体都有许多支持者,就像在联邦议院代表各党派的成员一样。如可再生能源协会,环保团体,农民组织,基督教教会和金属工人联盟等,都支持可再生能源。而在1995年的争论之前是从没有过如此广大的联盟热衷于发展可再生能源的。自从欧洲法院于2001年发布德国可再生能源上网法与欧盟法律相容的裁决以来,风能的发展得以破冰,于是风能价值链上的一系列产业随即蓬勃发展,这一成功得益于环境目标和政治-经济目标的结合。

2.6稳定的陆上发展和离岸规划(2002-)

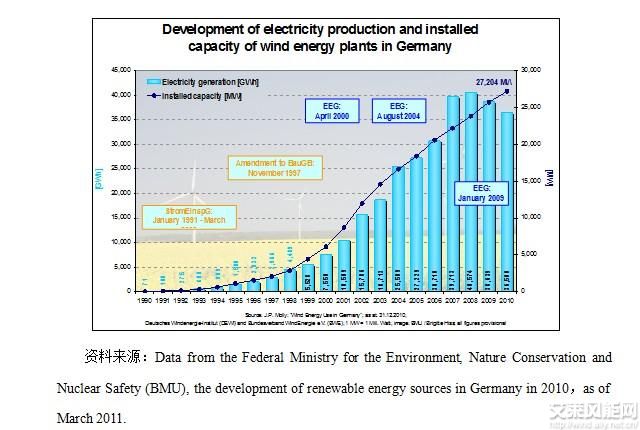

随着风能的快速发展,最优地段内的风能建设近乎饱和,要找到合适的地段建设风电场都必须经过激烈的竞争。因此陆上风力发电系统的新建在2002年后放缓了。同时代之以对小容量、旧系统以及低效率的风电装机的更新。尽管如此,风能装机容量的增加仍然保持在一个稳定的水平,很大程度上归功于由技术进步导致的每个系统的输出功率的增加。2002年,平均每台新风机的容量仅为1.4MW,在2010年超过2兆瓦,甚至5兆瓦系统的批量生产技术也已成熟。几乎风力发电量每年增加近2万千瓦。总装机容量也从2002年的12万千瓦升至2010年底的27万千瓦。

风能系统的进步不仅仅表现在转子增大和机塔加高,而是表现在内部的技术上,无论是离岸风能和陆上风能都已经在优化改进,就算是最新一代的机器也仍然有改进的余地。重要的是,从1990年到现在,技术进步已经使得每度电的生产成本下降了一半以上。2002年以来风能产业的出口得以显著增长,德国风能的成功有效地给风能产品以最好的广告,德国80%的风能产品用于出口。

2002年联邦政府做出了发展离岸风能的决定。离岸风能基金会主席J?rgKuhbier提到,离岸风电的发展对于实现可再生能源的发展目标意义非凡,关键是和海事部门一起尽快积累离岸风电系统运行的实践经验,为推动德国北部和波罗的海风电发展的催化剂。但很多利益有关者也持批判的态度,比如渔业航运和旅游产业、海洋保护以及军事等方面的利益代表者都担心离岸风能带来负面的影响,因此联邦政府在2001年开始了一项综合研究项目以确定离岸风能可能造成的生态影响,以便解除上述担忧,并研究减少最终的生态影响。在海上风电的使用是从土地上的不同。与陆上风电不同,离岸风电场要求大笔的投入和昂贵的技术以及良好的组织管理,尤其是海上电网的规划、审批和实施对于组织管理提出更高的要求。针对此,2006年出台了一法规使得离岸风电减轻了一部分负担,就是和陆上风电一样,电网公司要负责从电厂到电网的连接义务,也就是必须负责从海上风电场到就近的陆上电网之间的电缆投资。

鉴于上述措施的实施行动比较缓慢,德国在2005年成立离岸风电基金会,以加速离岸风电试验场的建设,推动北部和波罗的海的离岸风电发展。基金拥有在北海试验区内的AlphaVentus风电场,联邦环保部提供5年共5千万欧元的资金用于试验基地的离岸风能研发。2009年,在AlphaVentus第一批共12个离岸风电机开始投入运行,总功率达60兆瓦。在北海和波罗的海区域已获批的25个风电场项目的电网连接已经准备就绪,其中有一些风电场已经开工建设,在未来的能源供应中他们将提供重要的贡献,到2020年,的风力发电能力将在北海和波罗的海的装机容量将达到10000兆瓦,届时将满足德国电力需求的5-6%。

目前德国风能发展仍然面临技术方面的挑战,主要来自于电网扩容、风能存储以及从风能富集区域到需求区域的输送等方面。

3.中国风能:重速度还是重效率?

审视德国风能发展的上述阶段,我们能够得到下述启示:

3.1怎样的扶持政策更有效:针对过程还是针对结果?

新兴产业发展的初始阶段,政府支持必不可少。鉴于风能研发的回收期长、投入大,政府不仅需要投资示范项目,更需要大量地投入于研发,并积极推动研发成果在更广范围的应用。

对于政策支持的对象,是针对过程(装机)还是针对结果(发电量)?哪种更有效?德国提供了一个明确的答案,那就是针对结果。德国除了早些年的示范工程之外,政府对风能项目是没有任何其他的资助的。所用的是针对上网发电量的逐年递减的feed-in-tariff,它已被世界上很多国家,尤其是欧盟的大部分成员国所效仿。正是因为针对发电量的方法,而推动了项目实施之前持续、透彻和详尽的规划、讨论、试验,最大可能地防止了风电项目的尴尬局面,如项目的半途而废,只有装机没有发电量,或者发电成功却进不了电网等等。相比之下,针对过程(如装机)的支持或补贴往往不能提供足够的利益驱使,而且也不利于市场的培育。

3.2如何发挥利益主体的作用:政府主导还是发挥公众和企业家的作用?

在德国,公众意识和企业家精神在风能发展中起了非常关键的作用,特别是一批热爱环保的工程师和研究人员成就了德国风能很好的起点。但是与德国的情况不一样,在我国,现阶段还应依靠政府的推动和支持。但是,在此过程中应该有意识地培养公众意识,充分发挥环保人士、社团和科研人员的积极性,政策支持应该从国家持股的集中的大型风电场更多地鼓励和支持多种形式持股的分散的小型风电,让更多的主体参与风电的发展,小型分散也更加适合我国风电发展的资源和地理特点。

3.3如何解读“又好又快”:速度第一还是深思熟虑?

审视我国近年来的风能发展,可以用“神速”来形容,但是截至2009年6月底,全国没有并入电网的风力发电机组已达500万千瓦,据国家能源局的说法,内蒙1/3的风电机组因不能上网而处于闲置状态!保证了效率的速度是最优的选择,但是在不能两全的情况下,选择效率应该是正确的。德国在风能项目实施之前的繁文缛节值得借鉴,我们可以摒弃其慢吞吞的节奏,但是可以学习他们对待每一个项目的深思熟虑和谨慎。

从上述德国风能的发展过程,我们可以看到,整个过程充满了各派利益者的争论、商讨,在风能项目确定前,必须考虑到该项目对周围环境以及人居、航空等等的影响,这些因素都是导致项目进展缓慢的原因,但是充分的争论和论证正是避免了之后的种种问题。根据对Gereon,德国Luftstrom集团CEO的采访,每个在当地规定的适宜发展风电的区划内的风电场,在建前都必须有一年的“上空观察”,观察上空的飞禽、飞机等飞行物,便于及早发现隐患。在获取项目许可之前,首先就是与土地主讨论,然后从社区到市到州层层递交申请,逐层讨论,每层最长时间7个月。Luftstrom其中的一个机组在2001年提出申请,因所在社区认为影响人居环境,于是一直讨论,直到2011年最终拿到许可证!而在技术层面也是按部就班,在风电项目在建之前,风电企业要与电网企业签订协议,其中他们要对上网的所有细节一一核对,如电网的容量与风电的匹配情况,对于接网也是要进行几十次上百次的试验。过程繁杂而漫长,然而这一切将尽可能地避免后期的风电闲置等等问题。当然我们也发现,在德国由于各利益攸关者之间的充分或者过分的博弈也造成了很大的时间效率损失,这无疑是他们的一大缺陷。

比较中德风能的发展,可以说,我国风电发展在并网之前,无论从建设速度还是从各级政府以及社区的支持角度,是德国所无法比拟的。但是以并网为分水岭,就可以清晰地发现,从并网开始,我国风电就处于劣势了,闲置与低效以及对于周围环境的负面影响等问题开始涌现。这反映了项目确定之前以及项目规划初期深思熟虑的重要性,以及项目进行中的多次试验的必要性,效率与速度并重的重要性。从某种意义上,较之速度,深思熟虑对于我国的风电显得更加重要。

(新闻原标题:高速发展的中国风能更需审慎——德国的启示)

(新闻原标题:高速发展的中国风能更需审慎——德国的启示)

分享到:

相关文章

- 风电行业全面回暖 华仪电气利润大增2014-07-10 10:03:30

- 放权难禁风电未批先建、批而不建2014-07-14 09:42:21

- 中节能:行业继续回暖 发展前景可期2014-07-14 09:52:20

- 亚洲如何从欧洲海上风电运中获益2014-07-14 10:28:25

- 电力改革风起云涌 四领域尽享政策红利2014-07-14 11:04:55

- 中国风电整机制造的微利时代

- 近年来,中国风电市场保持高速增长。2012年6月,中国并网风电5258万千瓦,取代美国成为世界第一风电大国。 然而,中国风电制造商的生...

招聘

- 北京天源科创招聘土建质检工程

- 北京天源科创风电技术有限责任公司,是国内第一家且目前规模最大的专业风电技术服务商,是新疆金风科技股份有限公司的控股子公司。