丹麦经验:大规模风电并网下如何维护电力供需平衡

发布时间:2015-04-27 来源: 丹麦国家电网公司 作者:陈思

本文摘要:随着风电在电力系统中的比重不断增加,电力供需平衡与电网稳定运行将会面临前所未有的挑战。如何协调电力系统中的各个参与者配合消纳较难预测的风电?什么样的政策能够激励发电端甚至消费端积极配合辅助电力的供需平衡?这些问题的答案将会是风电能否进入良性循环发展并成为电力系统主角的关键。2014年底,丹麦风电全年平均覆盖负载的比列已经达到了39%,最大时刻甚至达到132%。经过多年从政策到运营的摸索,丹麦形成了一套有效的风电发展和消纳的方法。这使得丹麦在2020年实现50%的电力来自于风能成为可能。

3.2电力市场下的国际互联与风电

国际联络线对于丹麦是基于市场原则下的重要选项。丹麦目前的冬季最大负荷大约是6000MW。传统火电容量4400MW,其能力足以覆盖载荷的75%。而风机装机容量截止到2014年大约是4900MW。全年风电覆盖负荷最大比率132%。同时配合小型热电联产和太阳能等等,总装机容量有能力独立覆盖丹麦所有的负载。在本地充足容量的保证下,电力市场为丹麦供电平衡和风能消纳提供了优化经济效益的平台。北欧电力市场被划分为多个电价区域。当丹麦出现过多的风电,丹麦的区域电价会变得极低。这时邻国的电力市场参与者会优先选择低价的丹麦风电,直到满足该地区的平衡,即在满足联络线不过载的条件下区域间电价趋同。同时由于区域功率扰动平衡的问题,会对联络线上传出功率的变化率作一定要求。对于北欧电力市场,不同电价区域的小时的变化率被限制在±600MW。这个功率交换限制会在未来被放开到±1200MW或者更大以提供灵活性。所以国际联络线与风能消纳之间是市场下的联动关系,而并非依赖关系。

3.3电力市场下的负载响应与风电

电力汽车,热泵等消费端对风能的辅助调节都可以被归纳为负载响应。负载响应实际上是负载以价格为信号调节自身的用电量,在不影响人们生活舒适度的前提下,优化利用资源。至于如何调节以及调节的力度都取决于用户的要求和工程师的设计。

负载响应已经在丹麦起步。以热泵类负载响应为例,丹麦一些私有公司会与最终用户签订合同,通过远程监控管理最终用户的热泵用电量。然后同时与电力市场中的平衡负责方签订合同,间接参与电力供需平衡调节。这些公司开发了一些在线监测和管理软件,通过监测实时电价和最终用户的室内温度,根据室内温度的可控范围,调节热泵的耗电量。当电价高且室内温度也高于下限时(比如22摄氏度),关停热泵。当室内温度低于舒适温度时,打开热泵。这样做,不但为最终客户省下一笔开支(10%-20%),同时由于用电量根据价格波动,使得价格高时(体现供不应求的趋势),减少用电量,从而帮助调节电力供需平衡。这些公司大多都是刚刚起步,相信在未来电力市场机制激励下,会有更多发展空间。

4.风电预测

目前在丹麦,为了接纳风电,当风电没有按照市场协议电量发出电力时,风机不需要缴纳违约金。如果由于风机没有按照协议电量发电但又却恰恰在那时刻帮助电网达到平衡目前丹麦有超过5千台风机在运行,其中有些是上世纪末安装的。当时安装的很多风机在风机并网口都没有测量设备,只有风机厂商,地理位置和装机容量等基本信息,无法实现实时监测。2004年后大量风机并网,电力系统才提出需要对风机的发电量进行监测,甚至是根据天气情况预测风机的出力。那么在丹麦是如何实现风电预测的呢?

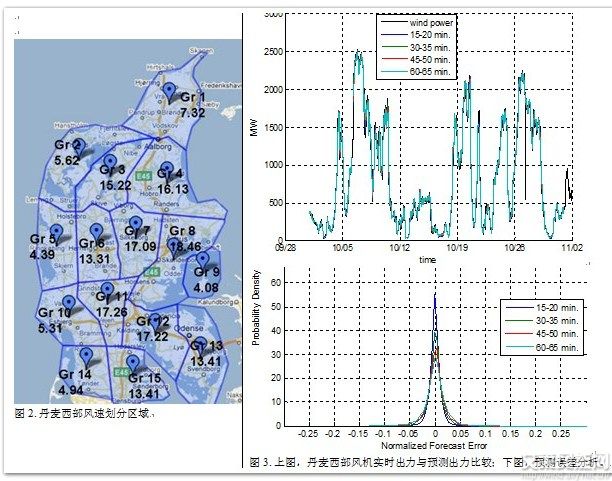

首先,把丹麦划分为若干区域,如下图1所示丹麦西部日得兰半岛的风资源区域划分图。这些区域是根据历史风速,将风速情况较接近的地区归并为一个区域。所有陆上风机都会被划分到各个区域。在每个区域中,没有安装实时监测的老式风机会根据临近风机所测的风速估测其出力。每个区域的风机出力会根据预测更新,越靠近史迹发电时刻,风机的预测出力精度越高。在距离真正发电时刻1小时时,风机的预测出力已经可以达到很高的精度,如图2所示1小时到15分钟预测结果与真实测量值的比较。这样,调度室可以最少在15分钟内汇总所有地区由于风机造成的不平衡,从而在平衡市场进行补偿。

风场主和电网公司各自从风电预测公司购买预测服务。风场主更多关注24小时之前的风力预测精度,用于参与交易量最大的日前市场;而电网公司更加关心靠近真正发电时刻的预测数据,用以维护供需平衡。风场主与电网公司之间信息不共享,从而达到经济效益和供需平衡间的制衡。分析报告指出,丹麦6小时精度的最大误差在600MW-800MW。此误差水平相当于丹麦所有的风机得到的平均风速偏离了2米/秒,而最大误差出现的概率不到10%。未来电力市场要求风机需要向传统电机一样,当没有按照合同发出电量时,接受惩罚。这将进一步迫使风机提高预测的准确性,或者风场自身购买备用电源以弥补预测误差。

分享到:

相关文章

- 新技术让风能发电效率倍增2015-01-26 10:44:00

- 我国风力发电远程智能维护技术取得有效突破2015-01-26 11:04:25

- 风切变指数对风电场风力发电机组选型的影响2015-01-26 11:29:21

- “新斜轴风力发电机”技术让风能发电效率倍增2015-01-26 13:30:39

- 海上风机是三叶片还是两叶片?2015-01-26 16:13:00

- 中国风电整机制造的微利时代

- 近年来,中国风电市场保持高速增长。2012年6月,中国并网风电5258万千瓦,取代美国成为世界第一风电大国。 然而,中国风电制造商的生...

招聘

- 北京天源科创招聘土建质检工程

- 北京天源科创风电技术有限责任公司,是国内第一家且目前规模最大的专业风电技术服务商,是新疆金风科技股份有限公司的控股子公司。